当下的小初学生要为未来的高考数学做什么准备?

信息的传导是要花费时间的,也会受到各种因素的影响。

就比如高考的指挥棒在动,而大概率小初老师们还在按照自己的教学惯性在教学,根本不管自己的教学是否真正面向未来。

这就造成学生的培养和上一级学校的要求货不对板,小学到初中如此、初中到高中如此、甚至高中到大学也是如此。

因此作为家长适当的了解一下高考的变化趋势,及时的跟进并有意识的据此对孩子的培养做出调整,有侧重的进行学习就成了必要。

新教材从2022年开始全面彻底进入使用,新高考从2025开始才真正一统江湖,必然会有将近十年左右的稳定期,对于当下这个时间节点下的小初家长来说,了解下高考这个指挥棒指导下的培养方向的变化,并提前着手准备,自然也是性价比极高的事情。

今天我就根据自己的观察,聊一聊当下的小初学生要为高考数学做什么准备?

首先是阅读、提取信息,建立模型,解决问题的能力,也就是数学建模。

高中数学新教材以及新高考的一个明显趋势就是强调学生的实际应用能力。

从教材上看,新教材中设置了数学建模的专门章节;

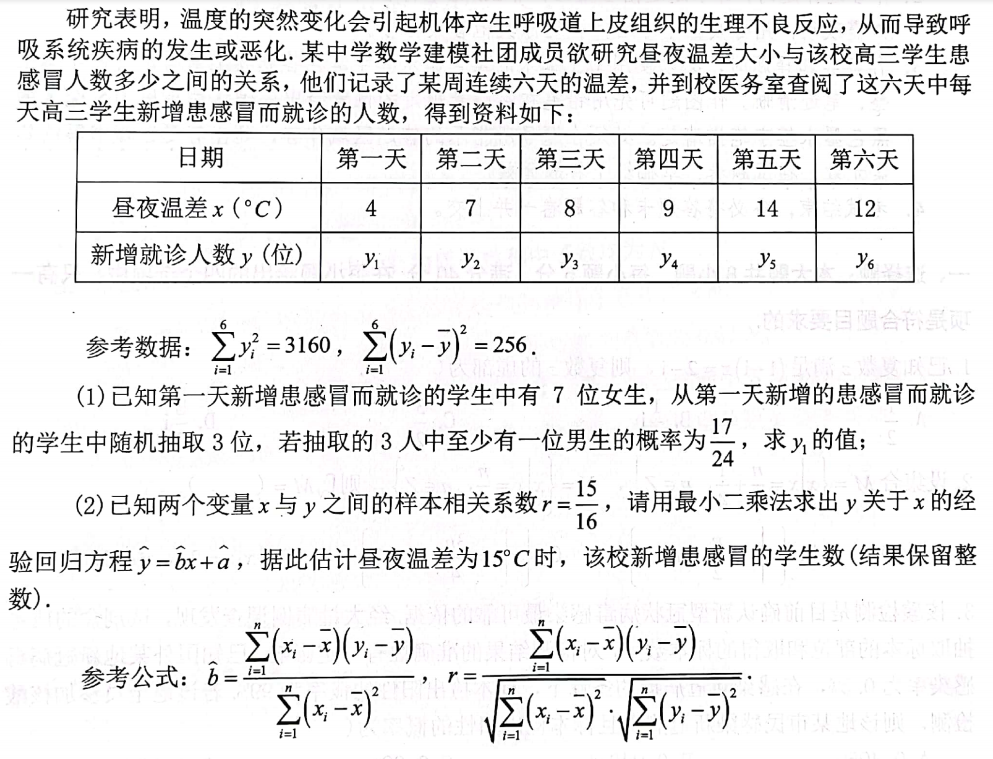

从考试中看,已经出现了比较复杂的有现实背景的题目,要求学生能够阅读题目,并从纷繁复杂的信息中提取信息,归纳整理,建立合适的数学模型,并解决相应的实际问题。

目前这种题型在概率统计中出现的较多,但其实函数、不等式甚至向量、解析几何等知识模块都是有可能出现这种题型的。

其主要特点就是大文字量,条件多、繁杂,考察的就是学生的阅读、提取信息能力,抽象建模能力,底层能力就是抽象化。

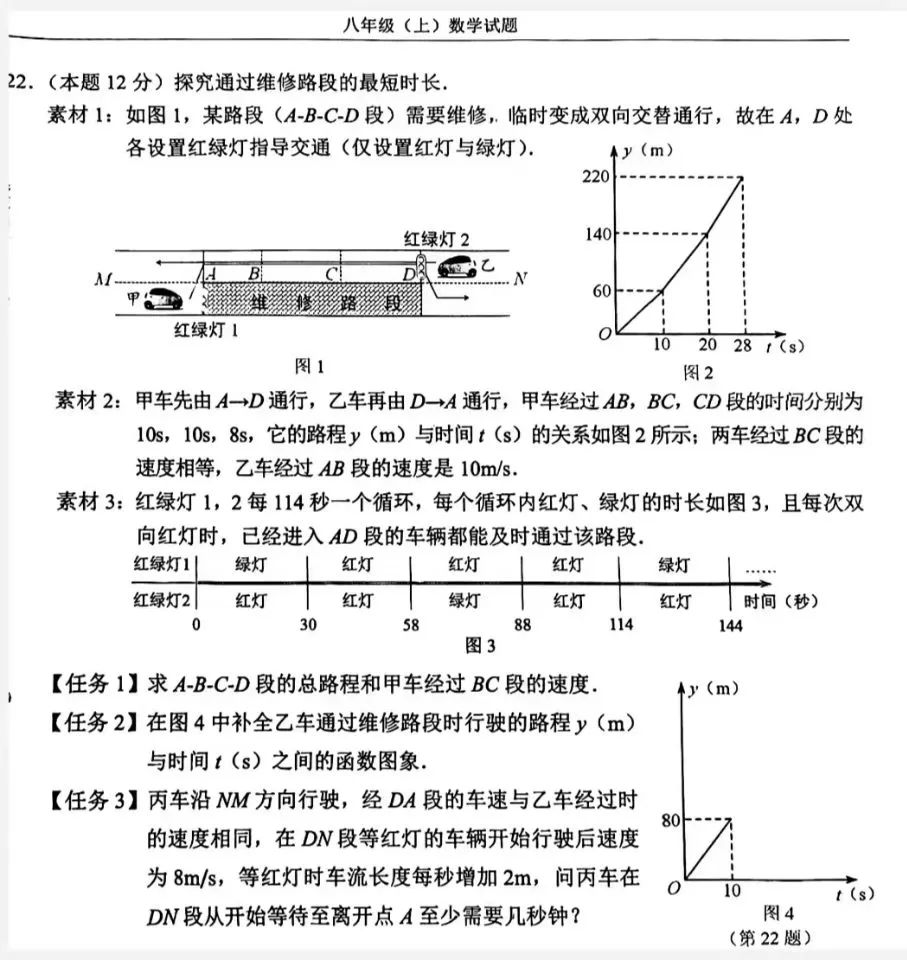

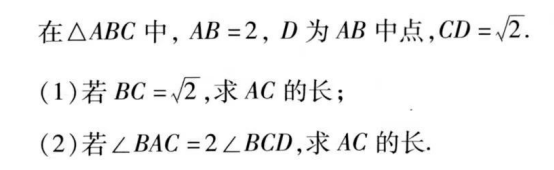

上面我举这个例子其实不太好,过于简单,下面这道初中八年级的题目倒是挺有意思的。

虽然是一道浙江某地八年级的题,但是这种命题风格我觉得很有可能出现在未来的高考试题中。

以生活中现实问题为背景,条件以图片、图像、列表、文字说明等多种形式给出,学生首先要做的就是读懂条件,这就是我们强调的阅读理解;其次要通过自己的理解列式计算或者写出函数解析式、画出图像,并以此为工具解决实际问题。

就相当于什么呢?

普通的题目就像是把所有的烹饪材料准备好,让你做一道特定的菜肴;这种题目就是把你领到一片菜地里,对你说,你自己看看这里面有什么可以用的,搞出来四菜一汤就好了。

如何应对呢?

一是在学习中重视应用题,尤其是在初中阶段,对于数学中的应用题要重视起来,训练快速分析条件,理解条件,提取信息;

二是可以加大阅读量,不仅仅看文学类书籍,还可以看一些科普类的相对比较“枯燥”、“抽象”的书籍,尤其是一些STEM方面的书籍;

三是到了高中,在老师讲数学建模的时候不要轻视,起码是认认真真的学。

第二个能力是比较强的计算能力。

这个计算能力包含的内容比较多。

有单纯的机械计算。

比如585/360,有些孩子是分子、分母试着一点点的约,约掉一个5,再约掉一个3,再约掉一个3,得到13/8。

比较快的孩子,则是看出来直接能约45。

即使是同样约45,585/45也有快有慢。

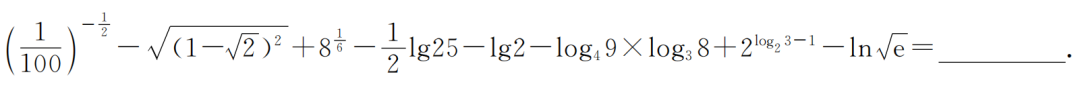

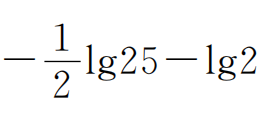

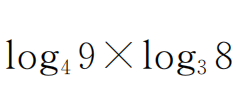

这个能力是在小学成型的,即对于机械计算很敏感,能够将一些步骤直接压缩完成心算一步搞定,反应很快,即使以后遇到新的计算类型,比较复杂的题目,比如:

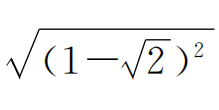

这道题看起来够复杂了吧,综合了指数运算、根式、对数运算、换底公式,但是对于熟练的孩子来说,演草纸上就是拖一步的事情,一路写下来,每一个特殊结构对应的值都清清楚楚。

开方要变号

提取负号后其实是-1

等于3

甚至与上面例子截然不同,看起来更复杂的计算形式,比如十字相乘法分解因式,一元二次不等式解法、一些二次式的展开、化简......等计算类型,虽然形式上和加减乘除不是一回事,但本质上是一样的,都是在一定规则下的机械计算,也都需要能通过一定量的练习将之压缩成极短的过程,达到不假思索的直接计算。

随着学生就读的层次升高,机械计算会逐步的隐于幕后,让位于程序性计算(我随便起的名字)。

比如需要你套用公式,比如需要你按照某种步骤进行相应计算......

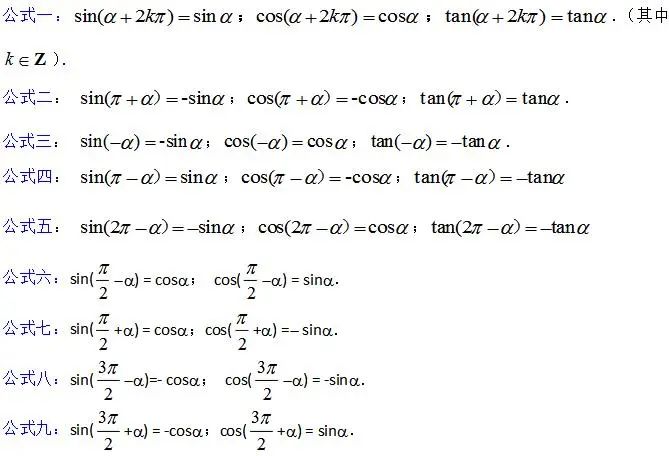

举个例子,三角函数中的诱导公式。

对于诱导公式,首先是不能死记硬背的,太多太乱,一般是建议理解记忆,但是这里的理解记忆不是只理解不记忆,到最后还是要求达到看到之后不用思考立马能变形的程度,而要实现这个目标,就是需要在练习中巩固,而不是抱着公式死背。

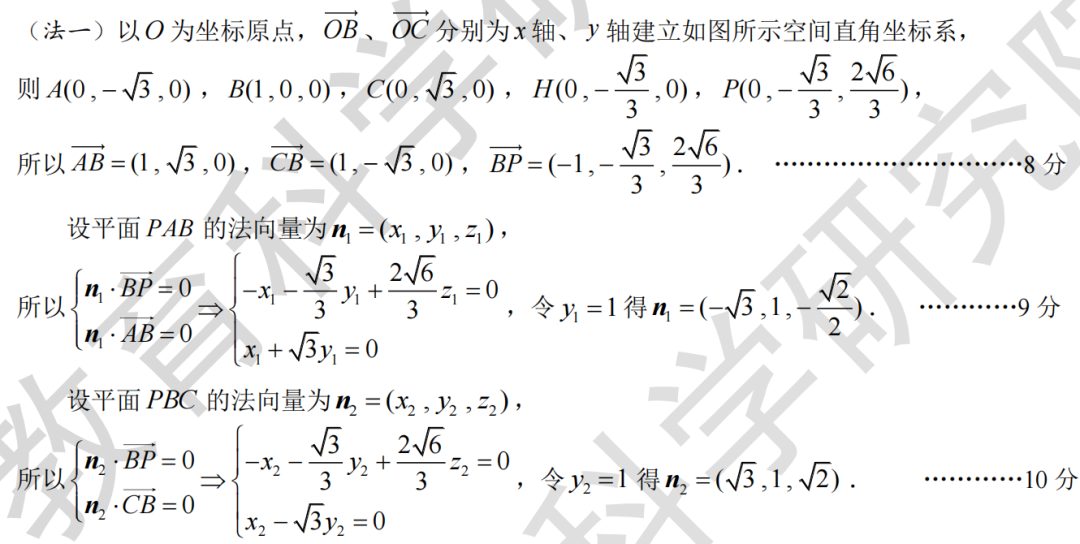

比如空间向量的计算。

像这些计算,都要求能够快速准确的得到结果。

当然还有一些更高级的计算,比如策略性计算。

这就涉及到对条件的分析,算法的斟酌,选择一个比较简单的处理方法。

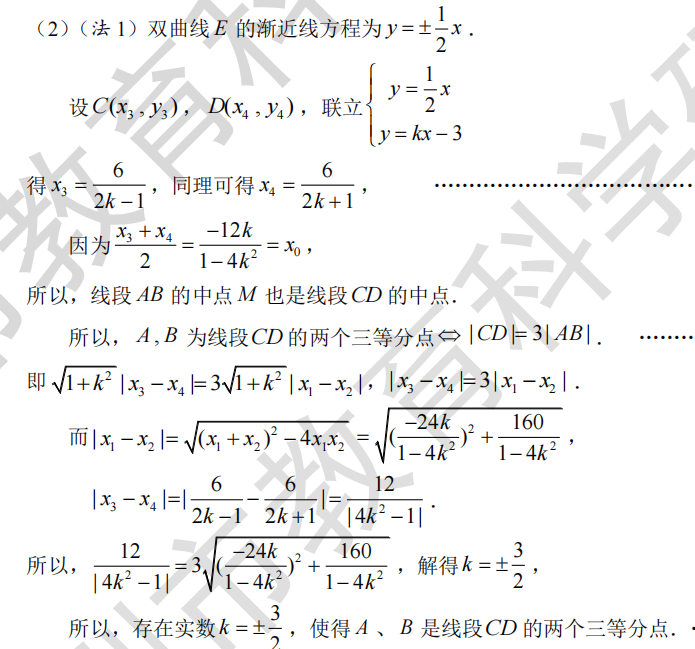

举个例子,这次武汉2调的一道解三角形问题。

我看到的就有老师们找到的三种不同的解法,有难有易。

这其实已经脱离了单纯的计算,涉及到解决问题了思路了。

众所周知,2022年新高考的风格是强计算,要求考生能够在稳定、快速的进行大量计算——基础计算、程序性计算、策略性计算。

同时高中数学新教材的内容也更偏代数。

这都导致计算的重要性日益增加。

计算的关键首先自然是快、准,这需要一个水磨石功夫,而不需要突击型的练习,日积月累的练习,学生自然可以逐渐的压缩计算过程,加快计算速度。

所以家长不要着急,关键是坚持就好。

一般在小学,进行机械的计算训练效果比较好,随着孩子年龄的增大,比如到了单纯的刷计算会让孩子觉得枯燥进而抵触,倒不如在平时的练习中多做一些计算含量大的问题,在这个过程中学生的计算能力也会得到提升。

第三点因为现在的试卷有明显的反套路意识,要求学生要求有比较强的思维能力,思维灵活不固化,复杂问题有章法。

以我个人来举例。

以前的高考有很多的套路题,基本上一份试卷里大概70%分数无脑做就可以,所以当时的卷子,我无脑刷可以在二三十分钟把会做的都搞定,一百多分轻轻松松,剩下的难题可能需要思考、琢磨下,做不全对,但也基本能搞定个七八成吧。

这个过程也就一小时左右。

新高考试卷没法这样了,套路题很少,那种一眼能看到头的日子一去不复返,每一道题都需要你上手做一做。

也许之后的考试题目计算难度会下降,但是这个反套路的取向是必然会坚持的。

自古华山两条路,不走这路走那路,不从计算量上下手,那就得从思考量上下手。

新情景、新定义、分类讨论、在知识交汇处命题、在薄弱点出题、以高一级知识为背景改编下放......

给学生的感觉就是:做着不顺!

为什么会不顺呢?

因为不通啊!

为什么不通呢?

因为对知识的掌握分散割裂、对知识的理解停留在表面;

因为思维不够灵活,不会切换角度思考、不会纵横联系;

因为能力不够强大,驾驭不住这种题型,看不懂条件,切入不进去......

如何破解?

如果一个孩子从小就不会骑车,或者只会在自家院子里骑,那么你让他去路况复杂的马路上,他自然手忙脚乱;你让他骑个独轮车上路,他直接懵了,这虽然都是轮子,我不会啊;你让他骑车走个钢丝,上去就掉了......

学习也是如此,事到临头再埋怨就毫无意义,从小学开始学习数学:

在解决问题时就要有意识的追究本质原理,可以用套路解题,但首先要知道套路背后的真实思路;

有意识的做难题,因为难题的“难”都有其共性,提高难度的方法就那些,从小锻炼相关的能力;

有意识的做有锻炼意义的题目,比如枚举的问题,其实对于学生的严密思维就很有用,进一步引申就是排列组合;

有意识的适当向前学,有时候可以高打低,从一个比较高的角度来看待问题

......

相信看到这里,家长朋友,尤其是小学家长朋友对照下自己孩子的小学数学课内学习内容,就明白我在文首为什么那样说了。

现在的教育就是这样,有底线,但是上限却不是学校的事情了,小学、初中学校也没有义务为学生的高考负责,只能是家长负责了。

如果是佛系,那就无所谓了,但是看到这里的朋友,应该都不是佛系了。

怎么办那是一个大话题,我只能给出一个方向性的介绍,具体操作就得看大家的了。

最后附上某位家长朋友在我一篇文章下的留言来做结尾吧:

有人问为什么你要对孩子有那么多期许,让她学那么多东西,还对她有要坚持要努力的要求?简简单单快快乐乐轻轻松松不好吗?

说实话,作为亲妈,我当然希望她以后能过“简单快乐”的日子。但我不认为凭我们现在的能力就可以保她一生无忧,所以她需要自己掌握应对生活的本领。

一直在温室里呵护着,对她毫无要求和期待,让她不需要面对压力和负面情绪,也不需要努力就什么都能拥有,我没法想象如果我自己真的用这个思路去养孩子,她最后会变成怎样。

以前也说过,对我来说,我希望孩子能感受到的“快乐”,不是什么都不做就能拥有一切的快乐,而是在她自己努力过后能获得收获的那种有成就感和价值感的快乐。这样的快乐才更持久,也更丰盈。

这个时代很现实,生活的压力总要有人背负。有的是父母给你背了,但不见得能背一辈子;也有的是伴侣给你背了,但也不见得人人都那么好运。更常见的是你只能自己背,但这辛苦的担子你可以选择是在前二三十年背还是以后的几十年背。

与其在成年或中年之后体会到那种自己已经有意识想改却已经无法改变的无奈或痛苦,倒不如在一早就让她多些经历,趁早给自己的人生积累些资本。

最怕一生碌碌无为 还觉得平凡可贵

② 知名机构人大附早早培(zzp)学前集训队-数学/神测和动手

① 华杯赛/华数之星真题试卷-解析版 附详细解题过程

② 迎春杯/青少年创新能力测试-解析版 附详细解题过程

③ 希望杯/希望数学-解析版 附详细解题过程

④ YMO世界青少年奥林匹克数学竞赛-解析版 附详细解题过程

⑦ 美国数学大联盟杯-解析版 附详细解题过程

⑧ 鹏程杯-解析版 附详细解题过程

①《人大附中早培海选必刷》《八中海选训练与解析》电子版教材

② 八少八素、人大附早培神测千题(上 下册)

③ 人大附、八中海选神测万题练习册及答案解析.pdf

④ 八少八素试题分享&人大附早培班试题分享+神测复习资料

② 朗思 iESOL 备考资料

北京高中:

① 北京高考英语听力机考模拟试卷及答案、听力原文、音频

添加 家长论坛微信

全部 0条评论