以海淀区域五为例谈小升初选校

简单背景

临近小升初,家长都已行动起来。实际上,有准备的早已积累好各种证书,就瞄着心仪的学校准备递交资料了。而另外一些,开始了解、比较学校,希望在够得上的情况下,尽量选择一个更好的学校:虽然内心也焦急,不知道什么样的学校算是更好。如果所有学校的模考和中考成绩都公开就好了。

虽然早有讨论,但妻子这几天也找些对口学校的老家长,了解在读的反馈。更是重新探讨,应该报哪所学校。

实际上,对于学校选择,我们自然各有看法。但我在其中,算是“佛系”的——至少妻子是这么认为的。对口校是什么,稍加了解,拉小朋友再去看看眼缘,可能就把意向确定了。

妻子难免说,你做的功课是不是太少?

毕竟做教育也近十年了,各级教科研单位和不同区域的学校,以及听课和评课,做了很多。而且当下正在做面向核心素养与AI应用的事情,我对教育有一个自己的判断。基于这样的判断,再以小朋友的情况适当匹配,其实就有一个顺其自然的结果。

我来提供一些信息,一方面表明我的思考过程;另一方面,也把看到或整理的视角提供大家参考。因为女儿学籍就在海淀区域五,所以以它为例。原则都是通用的。

海淀区域五的学校

实际上,有许多做升学规划的公司机构,他们各种培训或提供进一步的择校咨询服务,以满足家长的需求。

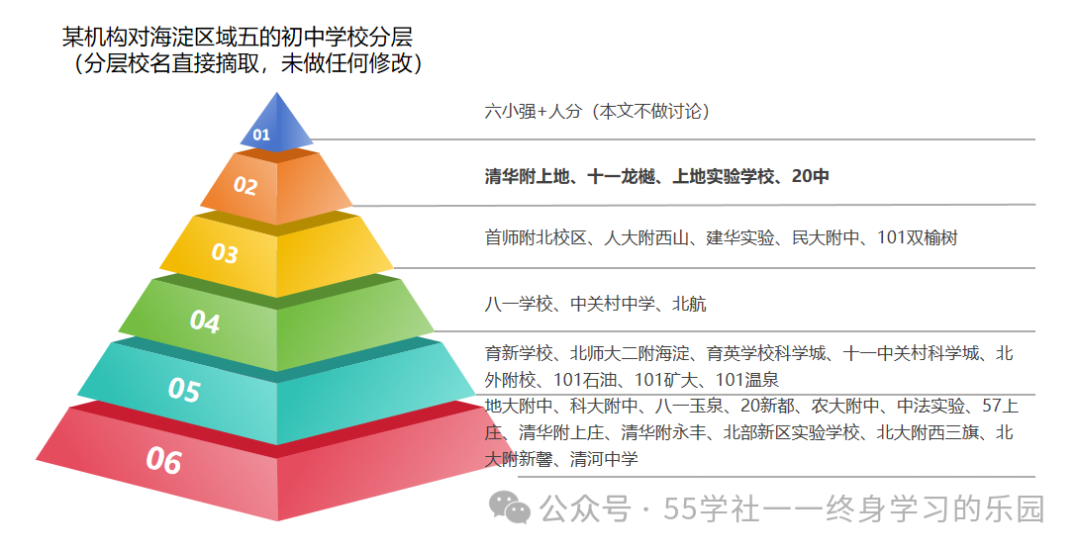

我这里整理了一个机构提供的学校分类信息:

北京各个区的初中,乃至全国,都少不了类似信息。海淀区最有名的是六小强;西城区有五大金刚,等等。一般来讲,可以上顶级学校的家庭,不会考虑其他选择。但在一个片区,更多家庭和孩子是普通的,只能在众多普通学校里选择,心心念的能不能上一个区重点。

在海淀区域五,有四所学校可以点招,中考成绩应该是有目共睹的:清华附上地、上地实验学校、20中,以及十一龙樾。其中西三旗这边,十一龙樾是一个热门,十一系的学校,有名有理念有成绩,处于上升势头。

这样的分类或分层,没有什么正式的标准,包括上面这个图中内容——我只照搬,并不是表示百分之百的认可。举例而言,八一学校的中学,和20中会有什么差距呢?八一学校的高中肯定是不错的,我曾经近距离合作过,20中本校也曾经了解过一点点;我的看法,与这张图就不同。

但坊间这样的信息,大概和家长心中信息相互影响着。如果非要说有什么近似的标准,大概就是考试成绩影响因素大一些。也就是说,在课程体系、师资班子没有大变化的情况下,谁抢到一些优秀生源,中考成绩(忽然)提高了,那么排名就自然上扬。

所以,中高考就是底层的力量,强有力的影响着所有人。

再谈谈别的视角和维度

其实,对于大多数家庭而言,金字塔越往上,实际上没有什么选择性。大家都是尽量往上。

同时,在讨论时,家庭还会有一些个性化的需求和思考,这些影响因子就非常复杂了。他们也往往去和老家长聊一聊,获得更多感性的认识。可是,进入个例之后,那经验和感受可能就更没有什么标准了。

以我女儿为例。她是一个个性鲜明的孩子(话说回来,哪个儿童又不是个性鲜明的呢),我们也有意保留了她个性成长的空间。但在这样一个选择的时刻,实际上就不会选择金字塔塔尖学校。

但中下学校又这么多,又该怎么考虑呢?

基于做教育的经验和经历,我了解一些学校,也找前辈朋友问了一两所学校的情况。但我还是挖掘了一下学校信息。

如果科学的评估一所初中学校,实际上是需要一个比较复杂的系统的——而且,绝对不能简单地看中考成绩。掐尖自然就能获得好成绩,但不代表学校真的能够为学生带来更多。比如,我们应该评估一下学校的课程体系建设,评估一下学校的师资队伍,我们应该看学校的学业成绩(如中考),但也要看增值评价的数据——学校和教师自身单纯带来的教学效果影响,更应该实际进入课堂,听一听课堂上教师的教和学生的学。

如果我们没有办法实施这么复杂的评估,那就通过互联网信息来初步的看一所学校:最简单的,就是从学校官方公号中去看一个学校发生了什么、报道了什么。

进而从中了解,学校推崇什么样的学生类型和学习行为,学校如何对待教师发展,学校的教师在关心什么。诸如此类。一个无法展示学生学习特点和教师学习特点的学校,只靠中考成绩会有很大问题(我后面再详细说这个问题)。

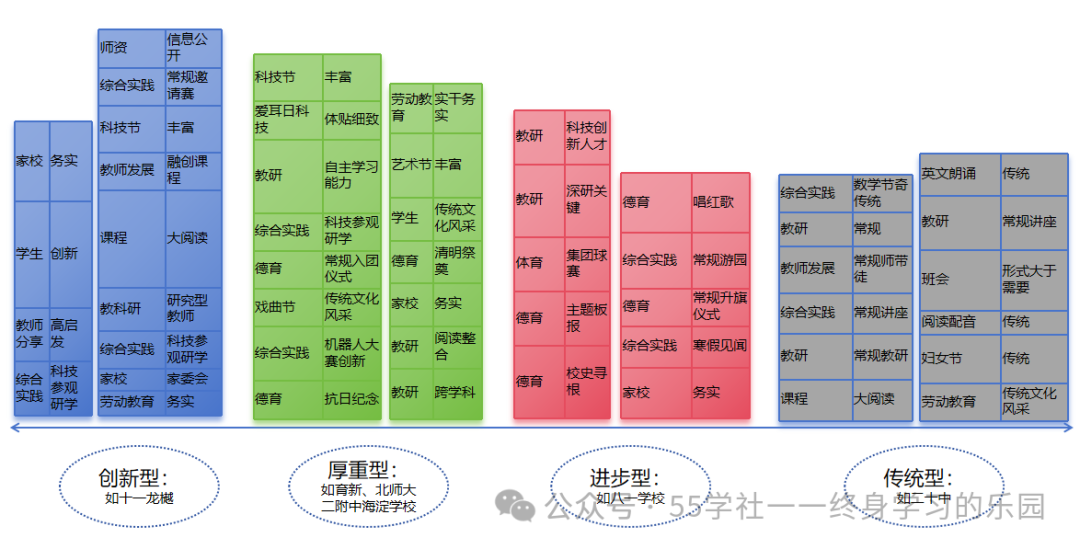

对上面金字塔中的学校,我细翻了一批学校的官方公号,对公开信息做了一些分析工作,简单做了一些分类:

我这里分了四大类型,也就是把感觉相对标准化,不代表学校是这么规划的、也不代表这是客观的。创新型的学校各方面是求实的,同时也会在课程、教师教科研、各类综合实践上有不错的创新体系;厚重型的是我自己选的一个描述词,在课程、师生发展、五育并举层面非常的扎实,而且有稳重厚实的特点;进步型也是我的描述,成绩与教师发展体系不错,德育也很强;传统型的则是明显能够看到许多措施都是传统的、且可能对成绩而言也是扎实的,但没有那么突出的求新特征。

我们无法对课程体系和校风做出详细的考察,但这个印象分类,及其上面的关键词,大体上可以来尝试匹配孩子与家庭的特点。

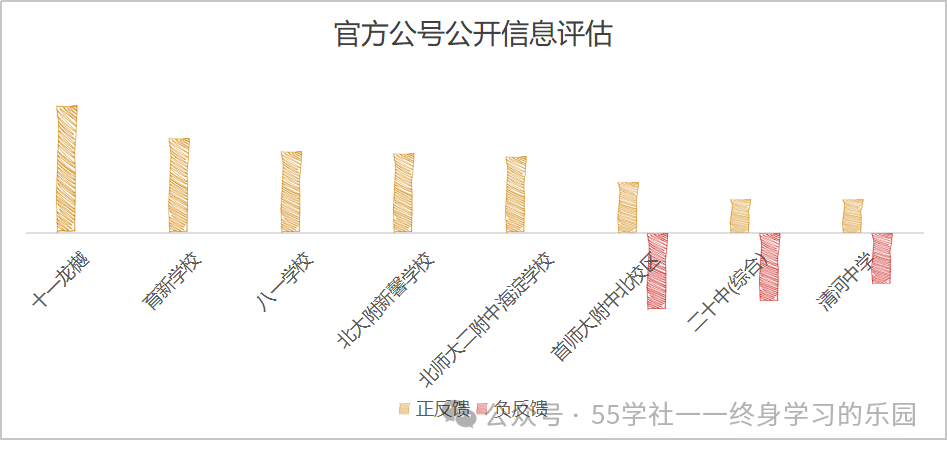

进一步而言,我对于学校所有公开的事件进一步作出“教育教学”的评估和打分:越是符合核心素养与未来人才需要,则越打正反馈(最高每条1分);越是有问题或有疑问,则就打成负反馈(最低每条-1分)。

这样海淀区域五的一些典型学校我打分如下:

从核心素养与未来人才需要(再加上我个人的理念与判断),我认为十一龙樾和育新学校都是不错的,而八一、北大附新馨学校、北师大二附中海淀学校也还可以。二十中(含本部和新都分校)与清河中学,都是传统的代表:我认为学校有些公开发布的内容中,仍然揭示了学校在课改过程中仍然需要提升。

这个认识,就和机构提供的分类信息不同:这更像一个综合的判断,带有正式课程和隐式课程的综合影响。

基于这样的信息,结合孩子个人特质,可以继续选择学校。

我对教育与学校的判断

我曾经参与国家试验区的项目,去地方市县教育局对其试验区项目进行督导,为他们的发展方案提供意见;曾经参与高校的教师重大创新课例的评审工作,为各个学科和学段的老师课例进行打分评估;曾经参加一流教研单位的教研和教师培训服务工作;也曾经为一些名校提供教师培训和教师课堂教学效果分析量规以及数据分析。基于所有这些经验,我认为:

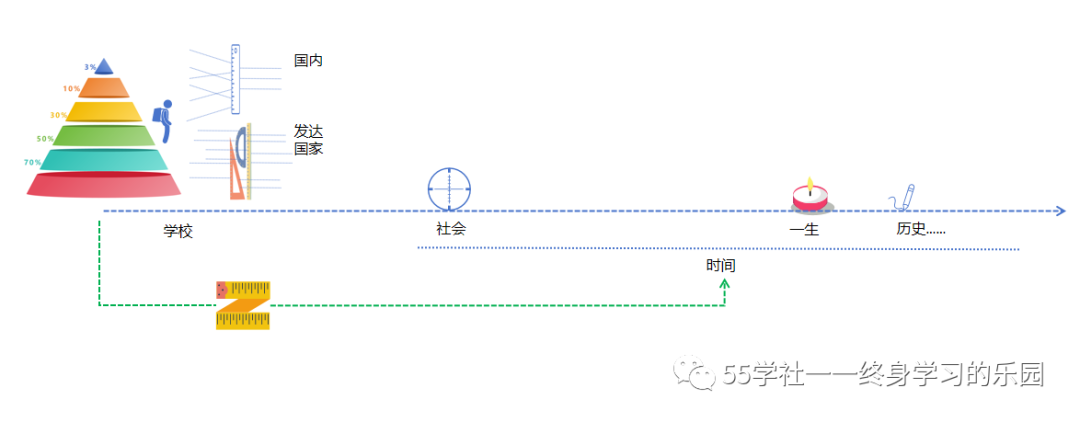

不同学校在核心素养的课程实施能力上,在国家和未来所需要的人才培养能力上,远没有中高考成绩那么大的差异。

但学校在应试成绩的获取上,的确有些差异。核心表现为:其一,对顶尖学生的掐尖能力不同;其二,对中高考的题型和解题思路研究透彻程度不同。随着中高考的改革越来越剧烈,解题套路和刷题的效率会越来越低——尤其看未来,看孩子和社会的真实发展,这套刷题策略更是低效的。

所以,真正有用的是掐尖行为。

但是,国家并没有真正可行的“创新人才”识别系统。也就是说,除了智商和考试成绩,大多数学校选不出真正素养好的孩子(既不愿建立人才自由发展的体制,又预见不了十年、十五年、二十年之后孩子的发展)。这也是国家为了双减需要,在义务教育阶段坚决/明面上反对各种奥赛活动,但暗地里几乎所有掐尖的学校,却还都在看这些东西——而且,高中五大联赛,也是孩子进入重点高校的快速通道。

可是,事实是,我们的基础科学、重大科技无一不在承受巨大的挑战。AI在chatgpt出来之后,未来逐渐成为“AI+”的底层设施和社会发展能力资源——这也代表着人才结构会得到进一步的演化。但中国的教育系统对此反应是滞后的、强依赖嘴炮的,几乎也是无效的。

刚刚,各大重点高校几乎出台了一致的政策:数学或物理至少分数高到一定程度,高考后就可以破格录取。(比如,大多数高校把这个数学成绩划到145分,只要数学高考成绩高于145,就会优待)

这实际上表明高等教育和国家对于数学和科学人才迫切需要到无法容忍的地步。但它能解决问题么?

数学教育,以及科学教育(还不敢说被管死的人文教育),如果用专业的眼光去看,现状是极其悲观的——我说的是包括那些金刚和小强,所谓金字塔塔尖的学校。他们对于核心素养的理解,对于课程的深层次价值发掘和学生发展的帮助,仍然和理想差距巨大。

如果孩子是内在满足的,那么当前的路就是可取的;如果孩子不是内在满足的,甚至是被强压的,那么分数越来越高可能还代表着教育在起反作用。没有任何一所学校值得这么做。

再说回孩子。我们当然应该为孩子提供尽可能好的课程——但同时,一切学习最终都表现为主动学习。也就是说,只有孩子主动的那一部分,最终才会对未来起作用,起主导和引领性的作用。

未来社会必然是更加复杂的,社会结构和条件也在发生变化。以前不知道有没有这么多抑郁的,现在很多了;以前不知道有没有这么多躺平的,现在也很多了。以前毕业之后就是天之骄子,现在毕业后却无力解决问题实现价值。不是社会中没有问题了,不是科学中没有问题了,不是技术与企业发展没有问题,不是公共管理没有问题了……实际上问题都更加突出、更加隐蔽、更加复杂了。

我们社会和未来所需要的,是更加具有主动责任和追求的人才,他们在底层能力上,就不是给题解题的,而是可以创造性合作、创造性激发、创造性识别问题解决问题的。

无论是社会、学校还是家庭,如果我们为孩子不能提供这样的环境,如果我们还试图用单一的、甚至评价题目还不适合未来社会需要的评价体系去考评孩子,做统一的指挥棒,那么世势还会越来越恶化。

因此,如果学校和公共教育还无法巨变、速变的情况下,学校选择不是最重要的:实际上,放松一点,他们的差异没有那么大。

相反——说一点和每个人经验匹配,且有数据支撑的:遇到能够激发孩子的老师,哪怕一生只有一两个,也要远比学校的影响大。

当然,没有任何人有资源可以锚定某个老师进行升学。所以,这才是真实的人生。可要知道啊,每个孩子都有爸爸妈妈,都有父母。孩子对老师无法强求,但对父母也无法摆脱。

作为孩子的另一种老师,父母应该体会孩子生命发展的需要,给予他最大支持——但并不要捆绑父母自己的人生期待。

只要孩子知道了他自己的需要,他就会开启真正的学习。而且是一辈子。把这个作为最重要的事。在这件事上,大多数学校表现都是类似的,它们或多或少都愿意为此努力,但只是还在路上,我们大多数家庭也是。

此时,过分的卷可见的卷面分数,并基于此择校,就是一种弊大于利的路。(哪怕学校作为教育者,想掐尖孩子,也应该想一想:什么是好的素养表现,什么是自己办学理念想要的好素养表现)

什么才重要

以前聊的这个问题:

有些事情是客观发生的,如升学,如重大节点的考核。也有些事情,是基于一生的理想去持续追求的。小升初只是其中很小一件事,很小一个步骤。选择,当然是要选择的;但我们内心要明确,我们真正要选的、在选的、甚至在一个连续路径上努力的,到底是什么。

我们是否有自己真正关心的人文问题?社会问题?科学问题?技术问题?企业发展问题?或者某一种难以分类的问题?我们自己抱有极大的热情,积极投入,努力解决,并追求我们自己的价值。然后——

我们蓦然回首,发现我们曾经在小学某个时段、初中某个时段,甚至高中、大学某个时段,单个事件都没有那么重要。许许多多的考试,许许多多的纠结,可能都已经忘却了。

到如今面对儿女,我们为何需要再次焦灼?

我的人生经验是,值得一辈子爱的事,就用一辈子追求。我女儿还在面对许多问题,解决许多问题:但我如果留遗嘱,倒数第二句就是,一直追求你所热爱的事吧,其他选择都是缘分。

全部 0条评论