华罗庚:中国杰出的战略数学家

本文通过考察华罗庚在提出和实施中国科学院数学研究所工作计划、参与制订国家科学技术发展规划、擘画中国计算机事业、发起和组织中学生数学竞赛、普及与推广统筹法和优选法方面的事迹,展现了他作为战略数学家的贡献。研究表明,华罗庚在中国科学院数学研究所将在1943年形成的发展数学研究所的看法付诸于实践并有所发展,对策划中国数学和计算技术事业发展做出了历史性贡献;他在倡导、组织计算机事业、中学生数学竞赛,普及和推广统筹法和优选法方面,发挥了极其重要的作用。华罗庚从一位自学青年成为杰出的战略数学家,是内在和外在因素相互作用的结果。

战略数学家一般是指能够对数学事业、数学或相关学科领域发展、数学工作开展等提出具有远见卓识的决策、规划、计划或建议,还能组织各类人员予以实现的人才。杰出的战略数学家通常集数学权威与数学事业领导者于一身,在一个机构、国家,或者世界数学发展历程中举足轻重。近100余年来,随着中国现代数学事业的展开和发展,中国涌现出一批战略数学家,华罗庚是杰出代表之一。早在20世纪40年代就有关于华罗庚的短篇传记见诸报刊、杂志。20世纪80年代以来,尤其1985年华罗庚逝世后,关于华罗庚的传记和专题研究成果显著增多。然而,目前从战略数学家的角度系统研究华罗庚的成果还很少。本文基于原始文献,辅以研究文献,考察华罗庚作为战略数学家的事迹和贡献。

从自学青年到中国数学界的领军者

华罗庚(1910—1985年)出生于江苏省金坛县的一个贫困家庭。家里维持生计主要靠父亲经营的一个小店。由于初中毕业后未上高中,入读上海中华职业学校商科后辍学,华罗庚仅有初中学历。但他的数学天赋出众,辍学后对数学产生强烈的兴趣,一边帮助父亲经营小店,一边自学代数、解析几何、微积分等数学知识。1929和1930年,他相继在中国科学社创办的《科学》杂志发表论文《STURM氏定理之研究》、《苏家驹之代数的五次方程式解法不能成立之理由》,展现了良好的数学素养。

国立清华大学数学系主任熊庆来认为华罗庚是可造之才。在熊庆来等人努力下,1931年华罗庚到该系任助理员。熊庆来与系中教授杨武之、郑之蕃等以开放的姿态为他创造学习条件,允许他跟班听课。他不仅听过熊庆来的复变函数课,还跟杨武之学习数论。那时华罗庚“虽然名义上是助理员,实际上相当于一个研究生”。在这样的环境中,华罗庚如鱼得水,更加勤奋、专心钻研数学,并与许宝騄、柯召等进行数学“友谊竞赛”,且“很快就抓住了数学的精华”。与系中所有研究生乃至教师在同一水平上讨论数学问题,都不成问题。1933和1934年,华罗庚相继被破格提升为助教、教员,成为该系青年教师中的佼佼者。

由于数学研究多产,而未正式上过大学,1936年,华罗庚得到中国数学界前辈顾澄的关注。顾澄回顾1927—1936年中国数学发展情况时,指出“华君罗根未在大学毕业而研究成绩颇足惊人”。由中华教育文化基金董事会资助,1936年夏,华罗庚被派往英国剑桥大学,在哈代(Godfrey Harold Hardy,1877—1947)指导下进修。剑桥大学的分析和解析数论很强,华罗庚在完整三角和估计、华林问题、布劳赫—塔内问题方面取得重要进展,做出世界一流的工作,成为一个成熟的数学家。

华罗庚在剑桥大学进修期间,抗日战争于1937年7月在中国全面爆发,国内大量学校迁移至后方。1938年,华罗庚返回烽火连天的祖国,任教于由国立清华大学与国立北京大学、私立南开大学在云南昆明合组的国立西南联合大学数学系,破格晋升为教授。1942年,他以书稿《堆垒素数论》获国民政府教育部1941年度国家学术奖励金一等奖,成为享誉全国的数学家。在国立西南联合大学期间,尽管工作和生活条件艰苦,无助无依,但华罗庚的研究热情依然高涨,一度“每日工作十四小时”;在认识到自己难以在数论方面再做出重要成果的情况下,他将研究领域从数论扩展至代数、几何、复分析,发表论文54篇,论文数量在全系教师中遥遥领先。

1946年,受国民政府国防部委托,华罗庚与吴大猷、曾昭抡各自遴选2位学生赴美国学习制造原子弹。由于美国的安全限制,他们抵达美国后未能开展工作,而是纷纷进入美国大学成为访问科学家或研究生。华罗庚到普林斯顿高等研究院做访问科学家。1948年转入伊利诺伊大学,做访问教授。在美国期间,他利用良好的工作条件,开展了一系列高难度的研究课题,在数论、代数与复分析方面相继做出大量的卓越工作。

1949年10月1日中华人民共和国建立后,华罗庚放弃在伊利诺伊大学的工作,于1950年返回清华大学数学系任教。1951年1月26日,中央人民政府政务院第69次政务会议通过华罗庚担任中国科学院数学研究所所长的任命。1951年8月,中国数学会第一次代表大会召开,他出任理事长。由此,他成为中国数学界的领军者。1955年,他被推选为中国科学院学部委员并担任物理学数学化学部副主任,1957年荣获该院1956年度科学奖金一等奖,在新中国数学界建立起崇高的学术声望。

提出和实施数学研究所工作计划

中国科学院成立于1949年11月1日,是中华人民共和国最高学术研究机构。1952年7月1日,中国科学院成立数学研究所。当时中国科学院不少研究所以中央研究院留在大陆的研究所和分支机构、北平研究院,或者静生生物调查所等机构为基础组建。与这些研究所不同,数学研究所完全是一个另起炉灶的研究机构,成立时基础薄弱,但所长华罗庚对该所的发展怀有信心。

1946年,华罗庚应苏联科学院、苏联对外文化协会邀请对苏联进行了50余天的访问。访问期间,他参观了莫斯科大学应用数学系。参观后,他感慨:“我几年前,就曾呼吁过,我们中国科学要想进步,除去必须注意到理论的研究之外,还需要注意到理论和应用的配合,理论如果不和应用配合,则两相脱节,而欲求科学发达,实在是不可能的。我从莫斯科大学的应用数学系的参观中,益觉我以前的主张是不错的。”访问期间,他会晤了苏联科学院斯捷克洛夫数学研究所所长维诺格拉朵夫(И. М. Виноградов,1891—1983),得知该所研究纯粹数学及应用数学。此次访问使他更坚定了数学研究所应该设置应用数学方向的看法:“我国将来数学研究所的工作,似乎不应当只偏重于纯粹数学或纯粹数学的一部分而已。”

1944年,华罗庚提出发展数学研究所的看法时,虽然是名教授,但在国民政府和中央研究院科技政策的决策上均无话语权。关于重视纯粹科学还是重视应用科学的问题,中国科学界在“九一八”事变后有过激烈的争论,但并未形成共识。中国国民党最高领导人蒋介石倾向于先重视纯粹科学,1943年7月就发出指示:“应用科学必须以纯理科学为基本。必有大群人士共同精研于纯理科学,而有不断之发明,则我国科学方有深厚之基础。”华罗庚的看法最终未被采纳。中华人民共和国成立后,中共中央“以服务于工业、农业和国防的建设”为发展自然科学的目标。1950年3月29日,华罗庚出席了中国科学院数学座谈会,会议决定“应着重应用数学的研究”。这些为他实践发展数学研究所的看法提供了难得的机遇。

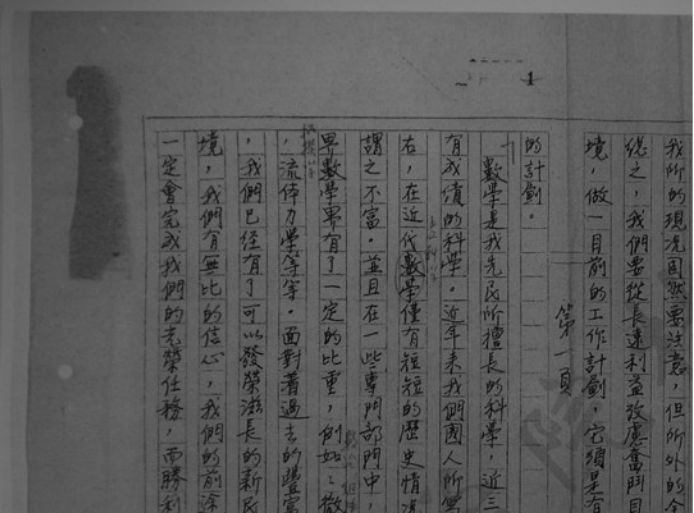

图1 华罗庚的工作报告(局部)

在发展方向上,报告提出“就现阶段而言,我所的工作是理论与应用兼顾的”,并就基础理论、应用数学、计算数学3个方向作了介绍。华罗庚这份工作报告形成不久,数学研究所在呈报中国科学院计划局的题为《补充及修改》的文件中,明确提出该所三大发展方向:一是基础数学方面,“逐步地展开现代数学中所有的主要部分的研究工作”;二是应用数学方面,“我们逐步增加直接用在工业上和适用于其他连带有关的科学部门中——物理学和技术科学——的题目”;三是计算数学方面,“这是重要的,但空白的部门,必须发展,现在应当是积极准备的阶段”。华罗庚的这份工作报告和《补充及修改》中的3个方向与1944年华罗庚致朱家骅、陈立夫的信中提出的纯粹数学、应用数学、计算数学三大部都基本相同,只是3个方向中的内容互有不同。此外,《补充及修改》提出了研究人员的任务,规定“研究员及副研究员应当有自己的研究计划,有负责培养研究实习员的责任,指导研究工作也是主要任务之一,方式用‘习明纳尔’,而不是散漫的、自流的”。其中,“习明纳尔”即学术讨论班。

数学研究所在应用数学方向起初设有力学研究室,1957年,该室独立为中国科学院力学研究所。1958年,数学研究所成立运筹学研究室。1961年,该运筹学研究室与力学研究所运筹室合并为数学研究所运筹学研究室。1962年,数学研究所由于国家任务的需要设立控制理论研究室,并根据中国人造卫星与火箭发射计划的需要设立理论力学研究室。控制理论研究室在中国人造卫星与火箭发射方面做出了贡献。

计算数学研究的问题和计算机的应用有关系。华罗庚力主在数学研究所的计算数学方向开展电子计算机的研究。1953年1月,数学研究所设立中国第一个电子计算机科研小组。同年3月,该小组由组长闵乃大执笔,写出了关于开展电子计算机研究的初步设想和规划。是年冬,中国科学院领导决定全院电子学方面人员暂时集中在物理研究所。该小组除闵乃大继续留在数学研究所研究计算数学外,其他人全部调到物理研究所。此后,华罗庚在数学研究所设立第8小组:计算数学小组(编号801)。电子计算机科研小组和计算数学小组的工作为中国科学院计算数学专门机构的建立奠定了初步基础。

参与制订国家科学技术发展规划

中华人民共和国建立后,中央支持推行计划科学。在全国全面学习苏联的热潮中,1953年,中国科学院访苏代表团从苏联引入了制订科学计划的先进经验。20世纪50—60年代,中国相继制订《1956—1967年科学技术发展远景规划》(简称《十二年科技发展远景规划》)和《1963—1972年科学技术发展规划》(简称《十年科技发展规划》)。华罗庚参与制订了这两个规划。

擘画中国计算机事业

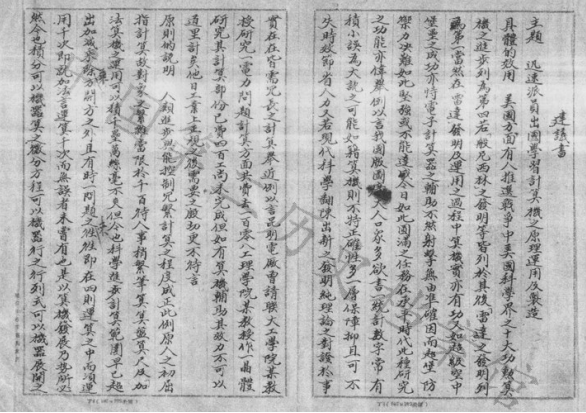

计算机技术是第二次世界大战期间在德国、英国、美国等国家发展起来的对世界文明产生深远影响的学科领域。1946年旅美之前,华罗庚已认识到计算机事业对国家工业、国防建设的重要性。不晚于1945年8月16日,华罗庚以“迅速派员出国学习计算机之原理、运用及制造”为主题,向国民政府教育部提出在中国发展计算机的建议书(图2)。建议书从“具体的效用”“原则的说明”“他国发展概况”“初步办法”“经常办法”“附记”6部分,较为系统地说明了计算机在国外的发展和应用概况、在中国发展的必要性和具体办法。收到华罗庚的建议书后,国民政府教育部专门致函中央研究院,请其“参考并见复”,但此事最终搁浅。

1946年华罗庚赴美后,与美国计算机技术领域的重要人物冯·诺伊曼(John von Neumann,1903—1957)和戈德斯坦(Herman H. Goldstine,1913—2004)等相识,并经常一起谈论学术问题。1950年,华罗庚回中国大陆时带回了计算机资料。当时中央在科技政策方面重视科学在国家建设中的应用。计算机技术与工业、国防建设关系重大,迎来发展的重大契机。1952年,中国科学院数学研究所成立后,华罗庚为在计算数学方向开展电子计算机的研究,将清华大学电机系电讯网络研究室的闵乃大、夏培肃和王传英调入该所,组成电子计算机科研小组。不久,吴几康、王庭梁也加入该小组。1953年冬,除闵乃大外,该小组其他4人调入中国科学院物理研究所,在电子学组下组成电子计算机小组。

在全国学习苏联的热潮中,1953年,华罗庚作为中国科学院访苏代表团成员对苏联进行了为期近3个月的访问。访问期间,他与苏联数学家谈到计算数学。苏联对计算数学的重视对本来重视计算数学的华罗庚是一个巨大的鼓舞。他归国后向国内数学界介绍了“计算数学是苏联数学发展的生长点”。10月15日,中国科学院所长会议讨论了数学研究所计划。华罗庚在汇报中说,访问苏联归国后他希望该所在组织工作方面,结合苏联经验,按照中国情况成立8组,计算数学为其中之一。他强调概率论与数理统计、力学、计算数学是需要“创造条件逐步发展的”,也是“迫切需要而又最薄弱的环节”。这得到物理研究所所长钱三强、中国科学院副院长吴有训的支持。会后,中国科学院开始计划和规划计算数学和计算机技术的发展。

1956年,由华罗庚主持制订的《十二年科技发展远景规划》中的计算技术规划形成的“计算技术的建立”任务,规定“以电子计算机的设计、制造与运用为主要内容”。这与1945年华罗庚向国民政府教育部提出的建议书的主题“迅速派员出国学习计算机之原理、运用及制造”相似,其与建议书渊源有自。

为迅速发展计算技术、半导体、电子学和自动化及远距离操纵等对于生产自动化、国防现代化和发展先进的科学技术极为重要的学科,经国务院科学规划委员会提出,周恩来总理表示同意,由中国科学院负责采取紧急措施筹建研究机构。1956年8月25日,中国科学院成立计算技术研究所筹备委员会,华罗庚出任主任委员。筹备委员会根据华罗庚提出的“先集中,后分散”的原则,集中了一批研究与技术人员,建立了整机室、元件室、计算数学室。1956年10月,筹备委员会开始开办训练班,训练有关人员。派遣高级研究人员至苏联科学院及有关工厂、学校考察计算技术的新成就,学习建立计算技术研究所的经验。

1958年8月1日,在苏联技术援助下,筹建中的中国科学院计算技术研究所仿制出中国首台小型通用数字电子计算机(103机)。从此,中国计算技术不再是空白学科。1959年5月17日,中国科学院计算技术研究所正式成立。同年9月,该所仿制出中国首台大型通用数字电子计算机(104机)。1960年,该所又研制出中国首台自行设计且成功运转的小型通用电子计算机(107机)。从此中国计算机事业走上快速发展之路。

发起和组织中学生数学竞赛

1953年,华罗庚作为中国科学院访苏代表团成员再次访问苏联期间,苏联人士对中国数学发展提供的经验之一是举办数学竞赛会,指出“这是和在学校中成立数学小组同是引导青年进入科学的最先的一环”。不仅如此,新中国成立后的几年中,人民民主国家的数学家到中国访问几乎都问及中国有没有数学竞赛会。他们认为“选拔有数学才能的青年的数学竞赛会是不应当没有的,这样的竞赛会不但是可以鼓舞青少年们学习数学的兴趣,而且对提高中学的数学教学质量,推动和帮助其他各科的学习都是极有意义的”。这些再次触动了华罗庚。因此,由华罗庚主持的中国数学会常务理事会决议1956年度开始重点试办数学竞赛会。

1956年,北京、天津、上海和武汉4个城市分别举行了中学生数学竞赛。次年,南京亦举行。学习苏联的做法,华罗庚、苏步青、段学复等数学家还结合数学竞赛为中学生作通俗演讲。1956—1964年华罗庚所作的演讲,后来形成了小册子《从杨辉三角谈起》从祖冲之的圆周率谈起》《从孙子的“神奇妙算”谈起》数学归纳法》谈谈与蜂房结构有关的数学问题》正式出版,在中学生中影响很大。当时中学生数学竞赛的举行对推动中学数学学习和发掘人才,起到很好的作用。不过,1958—1966年,中国各城市中学生数学竞赛遭遇不同程度的曲折。如北京市中学生数学竞赛于1958年中断,1962年得以恢复,但至1964年举行第5届后再次中断。“文革”爆发后,中国各城市中学生数学竞赛则全面中断。1978年,中国混乱的政治局面得到根本扭转,迎来“科学的春天”,中学生数学竞赛顺势得到恢复。年近古稀的华罗庚又积极投身其中,亲自主持了规模空前的全国8省市中学数学竞赛。此后中学生数学竞赛在中国得到长足的发展,成为中国培养和选拔优秀青少年数学人才的重要途径之一。

转向应用数学与普及、推广统筹法和优选法

1957年,华罗庚在反右运动中遭到严厉的批判。他虽然未被划为右派,但被视为漏网右派,失去了对中国科学院数学研究所的实际领导权。1958年,他个人的工作场所由数学研究所移至中国科学技术大学,被任命为应用数学与电子计算机系主任。当时中国数学界掀起“理论联系实际”“数学直接为国民经济服务”之风。1958年9月19日,《中共中央、国务院关于教育工作的指示》发布,明确指示:“党的教育工作方针,是教育为无产阶级的政治服务,教育与生产劳动结合。”华罗庚从发展中国应用数学出发,鼓励别人去搞应用数学,而他自己却被贴上了不搞应用数学的标签。在政治的压力下,1958年后一直研究纯粹数学的华罗庚将研究重心转向应用数学。

结论

1944—1945年,华罗庚通过向朱家骅和陈立夫提出发展数学研究所的看法、向国民政府教育部提出在中国发展计算机的建议书,已展现出战略数学家的才华。但他的看法和建议在中国国民党统治大陆时期均未实现。他作为战略数学家的贡献,主要是在1951年他成为中国数学界的领军者之后做出的。在中国科学院数学研究所,他将在1943年形成的发展数学研究所的看法付诸于实践并有所发展。“文革”前,该所出现蒸蒸日上的良好发展局面。1956年和1962年,他相继主持《十二年科技发展远景规划》中的数学规划和计算技术规划、《十年科技发展规划》中的数学规划的制订工作,对策划中国计算技术和数学事业发展做出了历史性贡献。他在倡导与组织中国计算机事业和中学生数学竞赛、普及和推广统筹法和优选法方面,发挥了极其重要的作用。这些奠定了他在中国现代数学史上的独特地位。

全部 0条评论