AI时代的教育往何处去? 2025年人大附中早培初筛活动所做的探索

AI 时代的焦虑:

答案来得太快,思考去哪儿了?

DeepSeek刚写完《礼记·大同》读后感,ChatGPT已给出云冈石窟第20窟佛高13.7米,

孩子眨眼:“妈,既然 AI 都会,我还学啥?”

这恐怕是我们这一代家长共同的噩梦:技术越发达,孩子越懒得动脑。

02

早培的回答:

用“主题式任务”把思考逼回大脑

今年 7 月,人大附中早陪初筛活动,把整份卷子做成了一个“山西大同”的项目:45 分钟左右先上课,20分钟休息,70 分钟的限时答题。

题目像闯关游戏,一关扣一关,主要围绕同一个问题——“为什么大同能屹立千年?”

→人文部分,大量公益课堂内容,穿插传统文化,古建筑,历史等内容,古文部分对孩子要求较高;

→数学部分,考察的内容均为【校内数学】+【小学奥数】,大部分1-2星,难度较以前下降了,但时间紧张,对计算准确度要求较高;

→英语部分,难度在KET-PET之间,有同学反映速度太快,来不及。

在这场“主题式考试”里,学校真正想看的是:

→基本功扎不扎实(古文、计算、公式、语法)?

→能不能45分钟专注高效地“吃透”新知识?

→能不能把语文、数学、英语、历史、地理、生物等多学科知识“整合”出答案?

03

真题拆解:

三道小切口,看见大设计

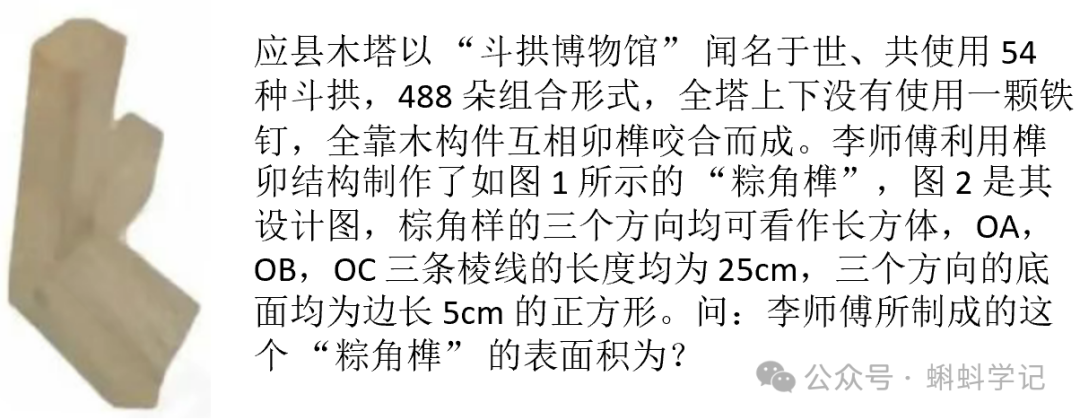

① 数学题目举例:

→ 现场吸收:关键信息藏在刚播的课里;

→ 跨学科:历史知识+数学模型,缺一不可。

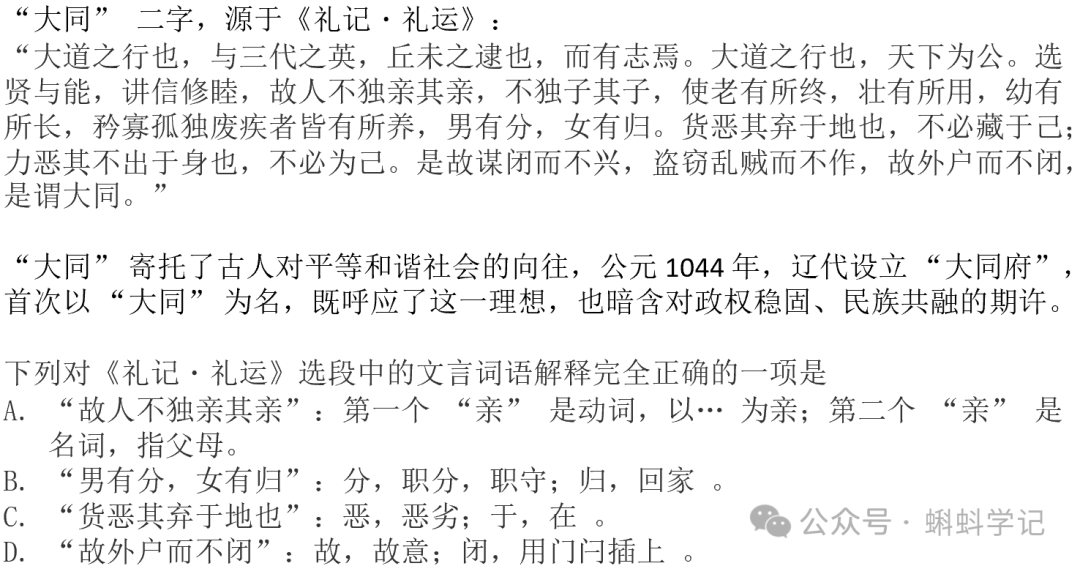

② 语文题目举例:

→ 基本功:文言常见实词虚词的含义和用法;

→ 灵活运用:以前学过,但极有可能不是这篇文章,要活用。

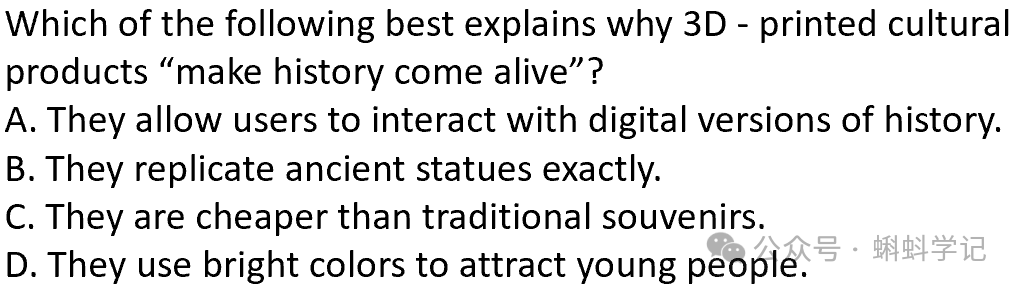

③ 英语题目举例:

→ 基本功:听力输入+长难句理解;

→ 跨学科:3D打印+历史传承+英语理解结合,综合一起用。

04

给家长的准备建议

• 沉浸式信息吸收训练:

每周一次,亲子共同观看大概30分钟的纪录片片段,让孩子记录主要信息,完成后口头复数一个观点+支持论据;

然后通过讨论锻炼多学科的发散性思维;

• 主题式跨学科讨论:

基于上述纪录片,亲子发散性思维讨论,重点放在多学科知识的关联上,比如:背背(经典相关语文内容)、算算(数学相关知识点)和写写(英语相关表达)等。

• 打牢基本功:

→数学:数学基础知识打牢,限时口算练起来;

→语文:依托《古文观止》《论语》等经典古文,熟悉 50 个古代常见虚词的用法及表意

→英语:英语水平拉到PET,利用时文阅读和RE等素材 提升利用英语表达中国传统文化和科技发展的能力。

全部 0条评论