“运气差到极致了”,小升初派位滑铁卢…

昨天是各区小升初最终出结果的日子。

三三看到不少家长在网上分享自己的喜悦:比如有朝阳二派成功摇中80中的,东城2.5派去了五中分、东直门的……

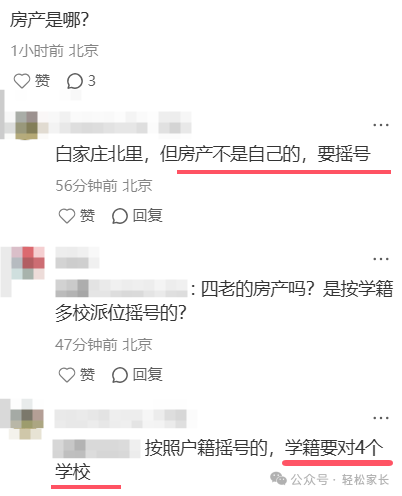

像摇上80中的那位家长说,房产不是自己的,学籍对应4个学校,还能成功上岸,不得不说确实是运气爆棚!

但与此同时,也有不少家长面对着派位结果的失落和不满,心情一度低落。

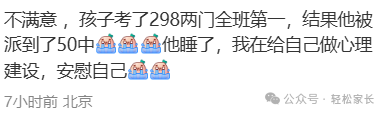

比如,三三看到有东城小升初去了所谓“坑校”的,这里面既有普娃也有班级第一。有位妈妈在社交平台上写道,儿子虽然只能算是个小普娃,但是努力又阳光,结果却被派到了兜底校,她难过得哭了好几场;还有家长表示,孩子考了298,班级第一,却派到了50中,一时间觉得努力都被辜负了,尽管“都强装坚强,但心里真的很难受”。

在西城,也有人从广外被派到了离家超级远的西外,还是第十志愿,家长说今年这种情况还挺多,直呼“过于邪门”;更不要说还有不少三派四上岸前外的😂

类似的例子在海淀也有不少。有家长说,没想到自己在小红书发的第一篇文章竟然是“我们家掉坑了”,虽然提到了鸡娃只有一年,但也忍不住怀疑在规则面前,努力与否似乎都显得微不足道。

其实三三挺理解没有去到理想学校的家长们的心情的,毕竟教育资源是不平均的,谁也不希望那个倒霉填坑的人是自己;尤其是看到孩子明明很努力,成绩也不错,却因为运气不好被分配到了自己不满意的学校,那种失落和无力感,确实令人心痛。

但在这种情绪的背后,我们或许需要思考:小升初的派位结果,真的能决定孩子的未来吗?

答案其实是否定的。

因为在众多伤心、失落的帖子下面,三三还看到了很多家长们讲述自己的另一种经历。

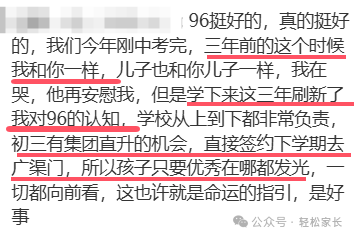

有家长分享,三年前他们家也是掉坑去了96,当时自己哭得停不下来,孩子反过来安慰家长自己会努力。三年过去,家长对学校的印象完全改观:老师非常负责,教学管理严格,初三有签约通道、集团直升机会稳定,最终孩子顺利直升到广渠门;而那些当年进了牛校、但中途被内卷和焦虑裹挟的孩子,反而有不少成绩起伏大,没能去成理想的高中。

这也说明一个事实:所谓的坑校并不意味着绝对劣势——在“校额到校”“1+3”“集团直升”逐渐制度化的背景下,原本印象中不够理想的初中,反而可能是升学路径更清晰、机会更稳定的存在。就拿家长们频繁提到的96中来说,近年校额到校名额充足,社团活动丰富,出口走向也逐渐向中高位稳定靠拢,早就已经脱胎换骨了。

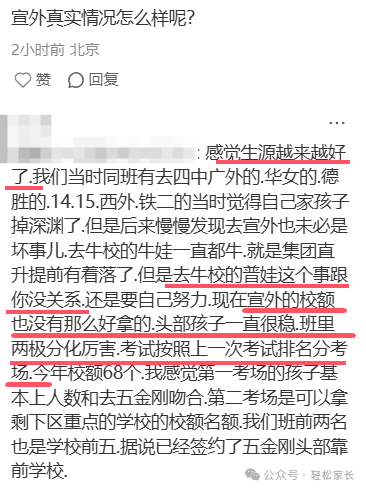

西城这边也有家长提到,孩子当年派到了宣武外国语,一开始真的是满心崩溃,但几年下来发现,其实宣外出口并不差,头部孩子还是能走到五金刚的,甚至有人签约四中、广外,按家长的话说就是“当时觉得掉坑了,现在看来也未必是坏事。”

当然,咱们也要承认,今年的派位博弈的确比往年更激烈。很多家长走的是冲一保二的策略,第一志愿冲牛校,第二志愿保重点,第三志愿做兜底,结果却发现热门校一志愿就被抢空,二志愿早早满位,三志愿又排不进,最终掉到了完全没考虑过的学校。

但无论如何,派位的结果已经落地,说再多也只是为了发泄情绪,过去也就过去了;最重要的还是要想想今后该怎么带孩子继续往前走。

其实今年并不是第一次家长在小升初中感受到系统压倒个体的无力,也不会是最后一次。所以三三想说的是,在中考路径日益多元的今天,没必要因为这一次派位没达到理想状态就被悲观的情绪湮没;也尽量不要轻易给一所学校贴上“坑”或“不坑”的标签,毕竟初中只是一个中途站,孩子真正的实力是靠日积月累的坚持和成长换来的,不会被一纸派位轻易决定。

对家长来说,眼下最该做的,是稳住情绪,带着孩子一起重新审视自己被命运安排进去的学校:出口结构是怎样的?校额数量是否充足?有没有集团内部的直升机会?这些信息越早掌握,越能少焦虑、少内耗。

最后,给正在经历小升初的家庭的几点建议:

1️⃣ 尽量多去了解学校。派到了哪里,就把这所学校研究透:看看出口数据、校额到校名额、往年中考成绩、集团化背景、初三是否有签约机会,甚至哪几个老师带重点班都值得打听。

2️⃣ 寻找榜样和成功案例。在新学校找到一些来自相同背景但取得优异成绩的学长学姐,了解他们的学习方法和经验,可以为孩子提供很好的参考和激励。

3️⃣ 规划路径,尽早定个小目标。可以在初一就逐步培养“阶段目标+方法执行”的意识,比如:争取进重点班、或者保持在普通班前列,年级前20拿签约,走1+3,关注0.5+3项目,盯紧校额到校名额分布等…

4️⃣ 持续关注政策走向。北京的中招政策近年来调整频繁,家长越早掌握趋势,越能在关键节点帮孩子做出有力的判断。

全部 0条评论