少年班培养不出拔尖创新人才?

-

-

梁老师

北京小升初老师~

0 人点赞了该文章 · 216 浏览

昨天有关北京市创新人才基地的直播回放,放到视频号中了,预计周末前删。今晚是有关信息学和目前最具含金量的信息学竞赛的介绍,也会在直播后把回放放到视频号中。昨天在群里,看到有家长发了如下的这张图片。正好最近自己也在研究北京创新人才方面相关的内容,所以也想说一说。

“许多高校开始在高中甚至初中招收所谓的超前拔尖学生”这件事的确很多高校都在做。而且不仅仅是像中科大一样单独办“少年班”,像清华北大都有针对初三到高二年级学生开设的各种“营”,用来考察和招生这些年龄段的孩子。

从泽哥自己的角度来看,这种操作方式,其实是无可厚非的。无论是泽哥当年上学时的同学,还是教课之后见到过的孩子。我们不能否认的是,的确有些孩子,是不需要在12年的时间去学习小初高12年的相关知识的。尤其是当我们只聚焦在孩子最擅长的科目上,有些孩子是能够用10年甚至9年的时间,就能够完成这个科目12年所要求的内容,甚至还能够学的更好。

那么对于这部分孩子来说,再强制要求他们在中学待满12年,显然是不科学的。而可以让这部分孩子提前进入高校,继续在孩子擅长的科目中深入学习,这是符合这部分孩子的成长发展规律的。“甚至基础教育阶段学校也在效仿举办所谓的拔尖创新班”“拔尖创新”这个词比较新,没有什么案例可举。所以泽哥在这只能举数学的案例。现在我们觉得中国在国际数学竞赛上属于“打遍天下无敌手”,国内选拔比国际竞赛竞争还激烈,派去参加国际比赛的学生甚至都有满分的水平,我国的数学竞赛教练员也会去指导别的国家的选手,甚至有些国家的选手也都是华裔。但在三四十年前并不是这样。那时我国在国际上的数学竞赛成绩并不突出,而为了扭转这一劣势,不仅从高中开始进行选拔和培养,“华杯赛”的崛起,也是在那个时候,也就是“要从娃娃抓起”。当在小学阶段有了大量的数学竞赛的参与学生之后,后续出成绩,也是顺利成章的事情了。只不过把奥数和升学挂钩,使得奥数有了别的使命,这个就是后话了(北京为啥这样昨天直播简单说了说)。所以当我们想要培养创新人才的时候,只高校努力,显然是远远不够的。基础教育一定要跟上。或者说,基础教育怎么搞,完全是对照着高校来的,是要培养满足高校要求的学生。我认为这个就有些“chedan”了,也是我最想吐槽的部分。

上述方法到底是否培养除了拔尖创新人才,这个泽哥不知道,一般人也无从知晓。因为一方面对“创新人才”的具体定义很模糊,另一方面之前少年班的部分学生的去向也不容易追踪。但就目前的大环境而言,无论是高校还是基础教育部分,少年班还没有取消,高校还在一如既往的去招收超前拔尖学生,甚至鼓励中学去招收超前拔尖学生(比如北京的少素早培和邱班),如果这个方法真的已经被证明无效,为何各个学校不仅在持续这么做,规模还在愈发的扩大。

而且,哪怕真的已经被证明无法培养出拔尖创新人才,那应该如何培养呢?这就像我们平常生活一样,吐槽一件事情做的不好,总是很容易的,但要想在吐槽这件事情做的不好的同时,给出一个建议的处理方案,总是很困难的。“如果这种情况进一步扩大,将会对基础教育阶段教育教学造成较大冲击,引起学校和家长的焦虑,对未来人才的培养产生较大的负面影响,必须及时阻止这种情况的扩大化。”这句话我是非常赞同的。因为真正符合拔尖创新人才的一定是少数,的确不能为了这少数人而让太多的人“卷”进来。但不能说要阻止这种情况的扩大,就直接把这种情况取消掉,这种处理方式,就太简单粗暴了。还是那句话,减少学校和家长的焦虑,是当务之急必须要做的,但找到合适的方式方法,也是非常重要的。其实,委员后面说的两段中的部分内容,我倒是很同意。

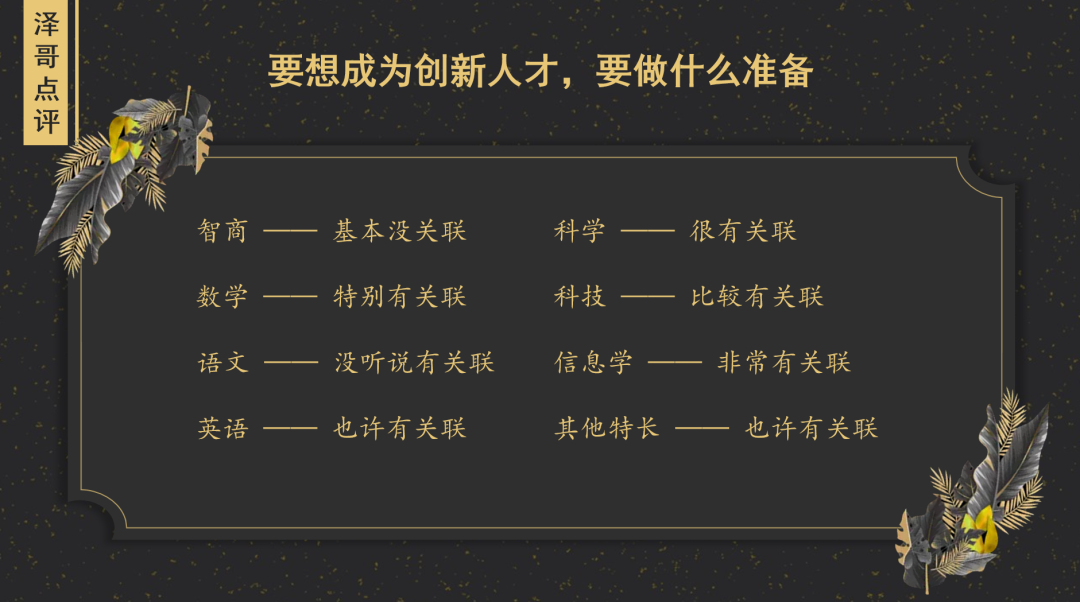

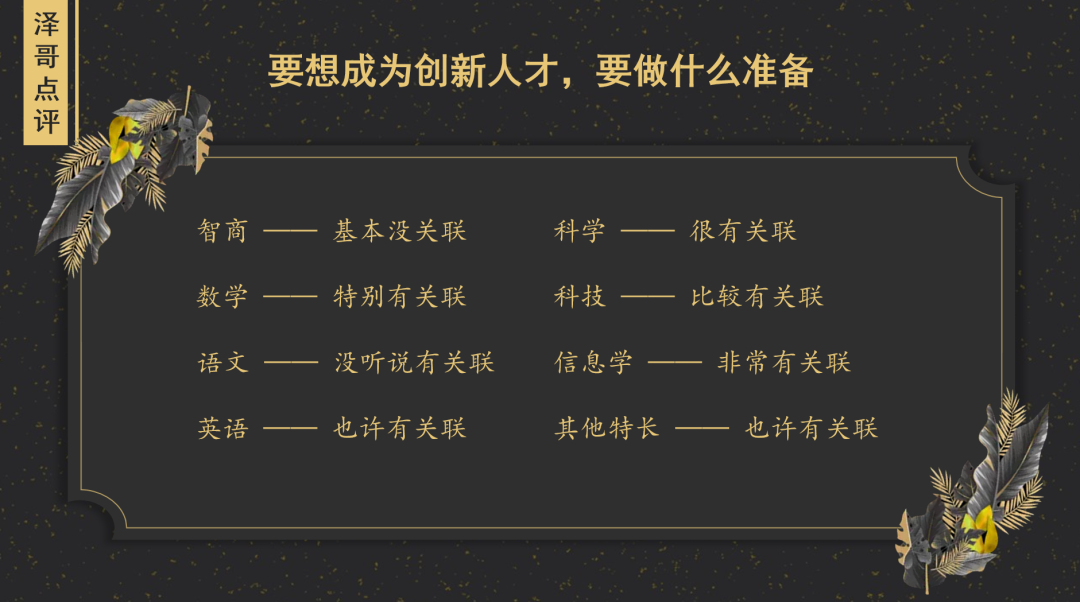

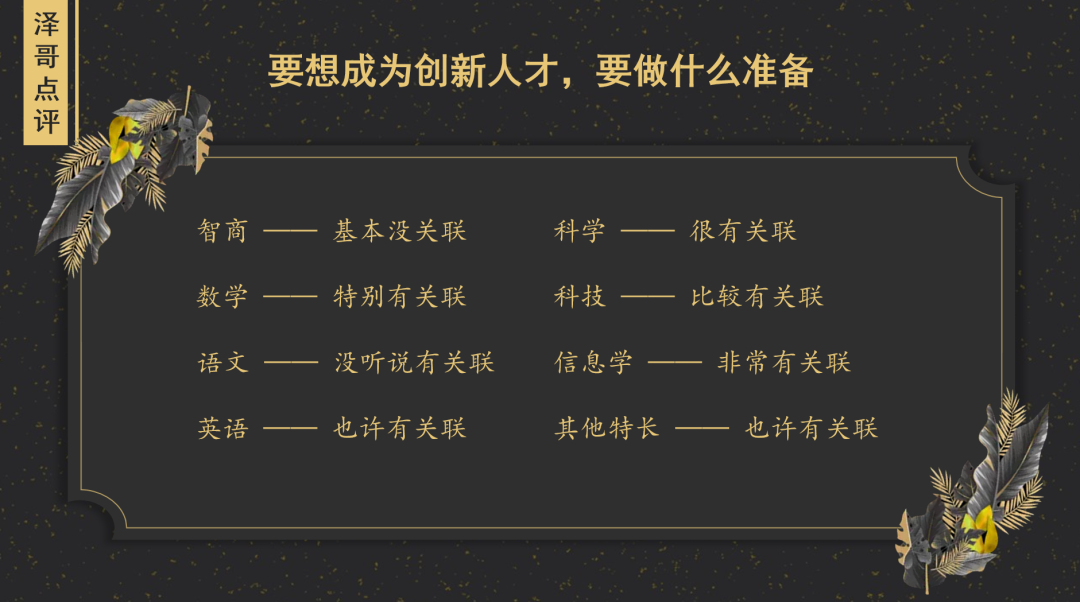

我昨天直播时也讲了,智商这个事,其实完全不重要,重要的是把孩子的智商通过某种“载体”呈现出来。也不一定是数学,英语、美术、下棋……其实都可以。所以学校对于创新人才的标准,也不一定是正确的,根据孩子的特点去进行培养,才是目前家长和学校最应该做的事情。这个其实也是我之前在某次直播中对现在北京大搞提前选拔的学校的一个吐槽的地方。就是学校现在为了要打出学校名声,所以就需要在竞赛方面有所成绩。于是就会按照竞赛的要求一股脑的去让孩子们按照某学科竞赛的进度去学习,但这里就没有考虑孩子们是否全都适合的问题,以至于有些有想法的孩子和家长,虽然一开始被录取到了某所学校,但自己后面会跳出这所学校转到别的学校去。

但说实话,这些道理虽然正确,但还是那句话,正因为创新人才的定义不明,所以在如何选拔出创新人才的这个问题上,并没有一个合适的标准。那既然之前一直以来的标准就是奥数,而且各个中学用的也还不错,通过奥数选拔上来的孩子又有很大概率被重点高校看上,那为啥不沿着这条路继续走下去。要想知道,中间换跑道,一方面是很耗精力,另一方面未来也是未知的。最后,有个想法不知当讲不当讲,创新人才这件事,我理解随着时代的发展,“培养”方式的确是会有变化,因为目标不同,随之带来的是“选拔”体系要随着培养目标的不同而产生变化,这些都是摸着石头过河,其实无可厚非。但如果我们已经按照我们的目标把创新人才们都选拔培养出来了之后,如何去“用”这些创新人才,或者更直接些,如何“留住”这些创新人才,是不是也会比较重要。因为留住了之后,我们可能才能真正通过这些创新人才的发展轨迹,再去反推究竟如何去培养这些创新人才。但这之前,无论外部的声音是什么,最终创新人才的选拔与培养,话语权,还是都在中学和高校的。

免责声明:

本文由 梁老师

原创发布于 家长帮 ,著作权归作者所有。

全部 0条评论