奥数是怎么沦落至此的

从几年前双减开始,奥数圈就一直不咋太平,各种标签都开始哐哐哐往上贴,都有些不可控之势…

而自22年起,从买奖、泄题甚至养小鬼(?)……DSS的各种大瓜都赶上一个系列剧了,着实让大家的三观受到了震荡。

从目前来看,这场围绕着迎春杯DSS的大戏,随着陈平、严宏权、成俊锋等利益相关者的表态,暂且告下了一个段落,但这其中的是非曲直,里面的各种利益勾缠,是我等吃瓜群众搞不清楚的。

总结一句话就是“一地鸡毛的奥数,烂透了的杯赛机构。”

虽然现在很多人一提起奥数就各种深恶痛绝+捶胸顿足,但三三觉得,无论对于奥数本身还是奥数学习,都不应该被一刀切地被评判好坏;不如今天我们就一起从奥数的历史起源,来对奥数在中国的发展有一个更全面的了解。

“奥数”是奥林匹克数学竞赛的简称,大致是这么起源的——

现代意义上的数学竞赛最早源自匈牙利,1894年为纪念数理学会主席埃沃斯荣任教育大臣,开始了高中生数学竞赛。这些题目充满创意,需要创新的解法。

受匈牙利影响,东欧各国陆续开展了自己的数学竞赛,之后,美国和前苏联也开始搞起了中学生数学竞赛。1934-1935年,在列宁格勒和莫斯科举办了“中学数学奥林匹克”。

这其中,前苏联将中学数学竞赛称为“数学奥林匹克”,强调与体育竞技类似,体现奥林匹克精神。

1938年开始,在著名数学家伯克霍夫父子和波利亚的积极倡导下,美国举办了针对低年级大学生的普特南数学竞赛。

1959年,第一届国际数学奥林匹克竞赛(也就是大家熟知的IMO)在布加勒斯特举行。

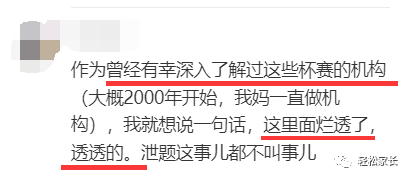

IMO为挖掘数学人才功不可没,很多奥赛得主后来都成了顶尖数学家。比如咱们的韦神就是在IMO上一战成名的!

奥数在中国的起步则相对晚一些。

国内奥数是1956年的时候,由华罗庚牵头从苏联引入的。首次是在北京、天津、上海和武汉举办了数学竞赛。

但由于当时的环境,竞赛活动时断时续,之后由于某些(你懂的)原因,教育陷入了几度停滞的状态。

春回大地,万物复苏。1978年,在科学的春天中,数学竞赛活动也迎来了重启。

1978年夏天,华罗庚组织了全国8省市的高中数学竞赛。

1985年,我国才开始非正式参加了IMO。

1986年,为了纪念华罗庚,全国性大型少年数学竞赛活动“华罗庚金杯少年数学邀请赛”(简称华杯赛)始创。

以上就是奥数在中国的一个简要起始和发展历程。

就小学生奥数而言,它有两个发展阶段。第一个阶段起点是1989年9月,当时人大附中在其数学实验班的基础上,创办了一所“华罗庚数学学校”,本意是为了开展对超常儿童的教育实验,即如何发现和选拔培养超常儿童。当时只有人大附中搞这个,从小学生中大量选拔学生,最后小升初的时候可以作为它的初中生源。

那时候,尽管市面上已经有了一些奥数班,但奥数还并没有受到广大普通家庭的追捧。直到1998年,“小升初”取消统一考试,奥数成为了进入优质中学甚至大学热门专业的敲门砖,这才引爆了小学生学奥数的大流行。

到了2010年以后进入第二阶段,当时整个教育市场的情况早已发生了翻天覆地的变化:各种奥数的杯赛,包括迎春杯、华杯赛、希望杯、走美杯开始流行起来(详细介绍请见《迎春杯、华杯赛、希望杯的前世今生》),奥数由精英化向普及化、向低幼优化转变。也就是说,它把所有的学生都卷进来了。

也就是说,随着各项教改政策的出台,奥数渐渐偏离了原有的轨道,从普及数学教育沦为了升学路上的工具。

再后来的故事大家差不多已经知道了,从2010年以后,教育部就三令五申,出台了很多文件来打击小学生奥数。然而,有需求就会有市场,哪怕是在官方明令禁止点招的背景下,各大优质校为了招到好学苗也都会各出奇招,因此,每次禁奥风一过,家长们对于奥数学习的追捧也都会迎来更加强劲的反弹。

所以直到今天,就算DSS参加一次的费用已经高达6000+,就算冒着大雨也要组织大巴车去外地考试,只要学校点招还认这些杯赛成绩,家长们就绝不会轻易放弃,以后关于奥数竞赛的各种奇葩剧情肯定还会继续上演。

那么对于大多数孩子来说,要不要学点浅奥,要不要多学点数学知识,关键是看孩子自己是否喜欢,能不能跟得上。

现在有很多适合小学生的数学思维书,难度介于国际数学竞赛和学校课程之间,可以给喜欢数学的孩子拿来读读看,既有助于培养孩子对于数学的兴趣,也能锻炼孩子的数学思维和多角度思考问题的能力。

总之,培养孩子对数学的兴趣很重要,同时建立在扎实基础上,效果更持久。

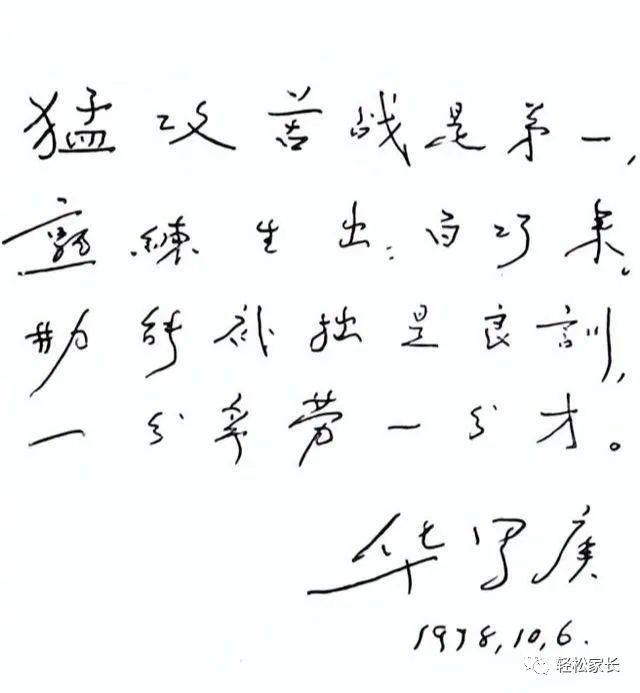

最后把华罗庚的题词送给大家吧,“猛攻苦战是第一,熟练生出百巧来,勤能补拙是良训,一分辛劳一分才。”

全部 0条评论