锁区政策,利好学区房和“小镇做题家”

有人说,锁区之后,会促进各区生源均衡,各区都会保留一批尖子。是件好事,值得家长们欢欣鼓舞,好好庆祝一番。

其实吧,如果各区互锁,最终反而利好学区房。原因很简单,以前家长不需要买西城、海淀的所谓学区房,就有报名资格,可以直接参加所谓的超常教育项目,本质上是“掐尖”考试。

其他各区的家长,基本会本着成与不成的心态,重在参与,尝试一把。没必要、也不需要买海淀、西城的学区房,直接跨区考,考中了就上,考不中也不影响,继续原学校呆着。

然而,当招生开始锁区,如果家长对超常教育项目招生有点念想,就必须要买房占坑。

锁区政策本意是好的,到了执行层面,效果就未必像预期一样了。

在我看来,锁区政策是对掐尖成果的变相认可。正是因为之前海淀、西城掐尖效果太显著了,所以才要出台硬性政策加以限制。

调整后,变成了西城掐西城,海淀掐海淀。别忘了,家长们还可以用脚投票呢。有一些家长的想法很简单,也很有力:娃参加考试,可以考不上,但不能人为的剥夺了娃参加考试的权利。

这个考试资格,就是一张房票。买房=买考试资格。

于是,为了这个考试资格,有想法的家长,肯定会八仙过海各显神通。有的家长甚至会想,锁区前,全市大比拼,自己的娃可能够不上;锁区后,参试学生基数变小,海淀区内大比拼,自己的娃说不准就够上了。

不要有幻想,奢望一个小小的锁区,就会把学区房打趴下。

针对学区房的各项调控政策,这些年来,各种各样,已经出台的足够多了。最终结果,规则越来越繁琐,学区越来越加强。

社会发展到了一定阶段,阶层也开始固化了,上升的通道更加狭小,竞争变的更加激烈。

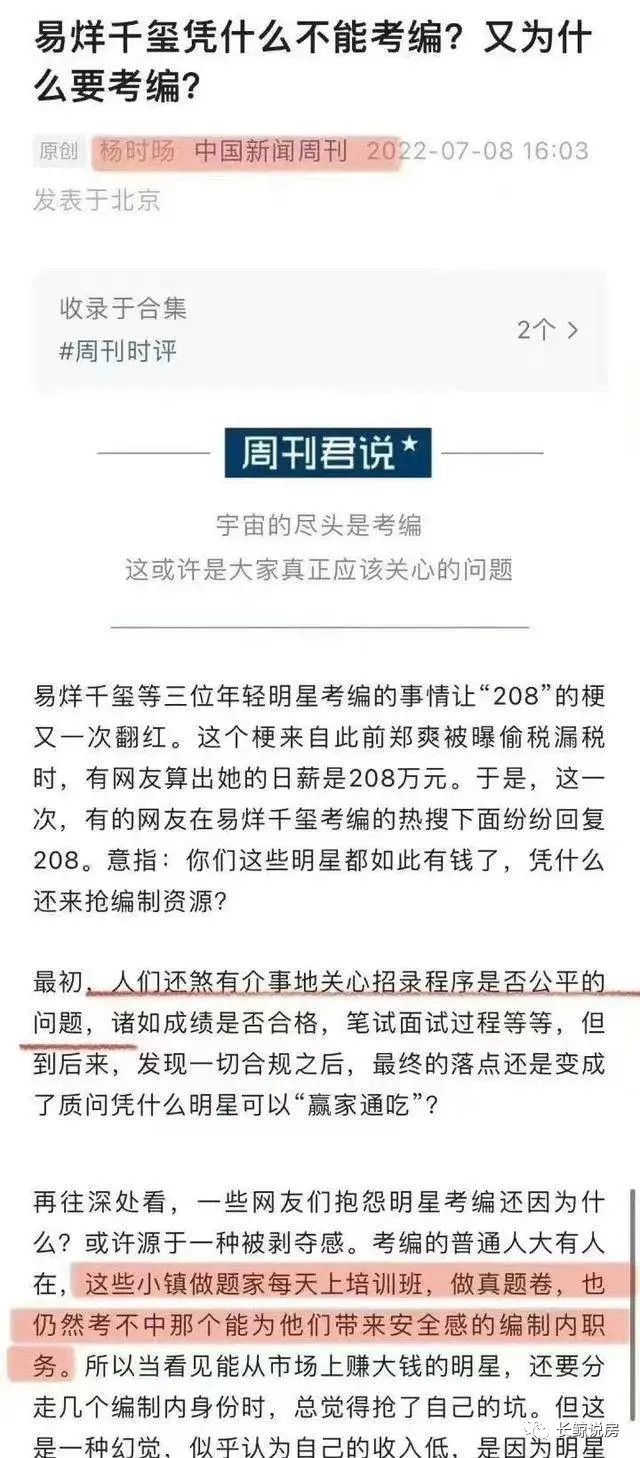

前几天,官媒《中国新闻周刊》发表了一篇鄙视“小镇做题家”的熊文。看了那篇文章后,我突然觉得文章里描述的群体,稍微换一下,改成海淀做题家、西城做题家、东城做题家、朝阳做题家,同样适用。

只不过,官媒如此一本正经的鄙视“小镇做题家”,鄙视做题家们对编制的向往,好像还是第一次。

周刊原话是这么说的:“小镇做题家每天上培训班,做真题卷,也仍然考不中那个能为他们带来安全感的编制内职务。”

我们改一下:海淀做题家每天上培训班,做真题卷,也仍然考不中那个能为他们带来安全感的大学。

你看,是不是严丝合缝,完全适用?

海淀的做题家们、西城的做题家们、东城和朝阳的做题家们,现在都要锁区了,该醒醒了。

有粉丝评论昨天文章说:大学为何不锁区呢?

我竟无言以对。

添加 家长论坛微信

全部 0条评论